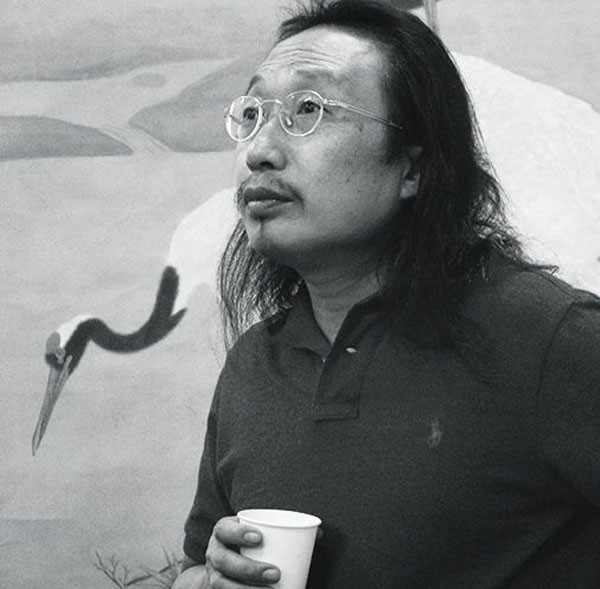

李雪松简历

李雪松,1975年出生于辽宁省沈阳市,1996年毕业于中央美术学院附中,2000年毕业于中央美术学院国画系,2002年结业于中央美术学院郭怡孮花鸟画创作高研班。北京画院专业画家,国家一级美术师,中国美术家协会会员,中央文史馆研究馆书画院研究员,中国画学会理事,中国热带雨林艺术研究院常务理事,北京高级职称评审委员。

我怎么创作《天山月明》

李雪松 天山月明 2018年 290cm×180cm 纸本设色

《天山月明》局部

创作《天山月明》这幅作品,源于我在西藏3000多米的雪线上第一次看到了盛开的雪莲。当时在蓝天和雪峰的映衬下,雪莲圣洁和顽强的生命力给了我十分震撼的印象。回来之后,我开始反复构思表现雪莲题材的作品。雪莲是一种十分奇特的高山植物,它分布于中国高寒地带,生长于高山雪线附近的岩缝、石壁和砾石滩中。雪莲有很多品种,以天山雪莲最为美丽。在文学、影视作品中,也有多种表现雪莲的形式。在这张画里,我釆用石青平涂背景的方法来衬托明月的皎然和雪莲的圣洁,在主体花卉刻画上突出雪莲的造型,同时穿插着描绘了和雪莲共生的一系列高山植物,如红景天、野罂粟、水母雪莲等,它们在雪山之间形成了一个完整的生命群落,相互依存,和谐共生。

《天山月明》画稿

由《天山月明》延伸出的话题

一个非常美好的职业

画家这个职业,是一个非常美好的职业,能用自己的眼光去观察,用心去体会、用画笔去表现这个世界,我觉得是非常有意义的事情。

我祖父、父亲都喜欢国画,父亲是美术老师,所以我从小就一直受到家里的影响,几岁就开始学习绘画。长大以后考上了中央美术学院附中,严格、系统地学习了素描色彩等绘画基础。考上了中央美术学院国画系后,根据自己的喜好,学了花鸟画专业,开始真正系统地学习花鸟画的传统,跟随着中央美术学院临摹、写生、创作三位一体的教学体系学习。求学期间,我临摹了宋人的花鸟绘画,认识了宋画的严谨和博大。后来师从郭怡孮老师,画了一系列热带题材的作品,在学习过程中,任伯年、郭味蕖、潘天寿等大家对我的绘画影响很大。

自然物象原始且宏大

去了海南、云南之后,我对植物的兴趣点落到雨林上,因为雨林景观壮阔,自然物象原始且宏大。我很喜欢永乐宫壁画,也临摹过很多,那种大面积的形和线的关系在热带植物中更容易找到。自然条件造成植物的差异,寒带树木多是落叶类,温带多是阔叶类,到亚热带、热带则是常绿阔叶类。我觉得热带雨林更适合中国画中线的表现。

永恒的、本体的

我从2000年后开始近20年以花鸟画为主的创作阶段,因为我一直关注生命在自然中的本体状况。我们现在应该膜拜宋代花鸟画,宋代花鸟画是公认的高峰。我觉得宋代花鸟画最打动人的地方就在于它表达自然,没有人类干预的生命状态,这也是宋代花鸟画给我带来的深刻启示。它描绘了一种无人之境,一种没有人类痕迹的、天然的生态之美。

所以后来我画大尺幅的花鸟画,去了很多没被人所破坏的地方写生,比如东南亚和非洲热带雨林,地中海的沙漠,中国的西藏和大西南的一些地方……我是想寻找这种自然中生命的状态,感受植物原始的状态。这也是受郭怡孮先生的大野山花理论的影响。带着一个关于花鸟画的课题考察与写生,我想创作的就是自然本真的生命之美,这跟人们赋予花鸟画的折枝、花卉还是有区别的。我在创作中展现了自然的壮美,他们在存在中经历着生死消亡,试着用绘画去诠释生命与死亡的转变,我觉得植物生命中永恒的、本体的一些东西可以给人类带来一些新的思考。

“生生不已”“雨林”系列

这些年我一直在创作两个系列,一个是“生生不已”系列,一个是“雨林”系列,这两大系列涵盖了我十几年的创作。

首先是“雨林”系列,“热带雨林”是我和几位艺术家朋友这些年做的一个课题,我们现在已经把全球十大雨林走了一多半,我觉得雨林是远离现代社会、远离人类文明的遥远的存在,完全处于一种自生、共生的状态。这些年我把花鸟画放在这种大的背景环境中去思考,画了很多大尺幅的绘画,植物互生、共生,形成了一种和谐、共生、相互依存的自然状态。

“生生不已”系列最早来源于我上大学的时候去云南画的竹子,竹子经过多少年之后,衰老枯死地垂下来,新竹生长出来,穿过这种腐朽衰老,继续生长,这种生命之间的轮回转换,是我思考的主题。

让每张画独特

我创作大幅画作,3-5米,是以完全放开、完全松弛的状态去作画,有错误的时候可以有空间往回去找办法改变。画小画易遇到因尺幅小没有太多回旋的余地这种问题,一定要将精彩的地方设计在前,在绘画过程中没有很多机会变化了。小画所表现的题材也不太多,对于题材的选择也有要求了,有一些题材的确不适合画小、画局部。中国本土的植物,是传统常见题材,适合用小尺幅去体现它们的美。古代的传统题材一方面有其寓意,另一方面也是植物本身形体有利于表现,有其利于展现的造型因素。所以,不论画的尺寸大小,每张画的题材和立意都有所不同,尽量让每张画独特,形式上更丰富。

时代的、个人的

中国画本身就是高度概括的,有很多抽象的、意象的东西在里面,必然会有时代的、个人的审美情趣存在。你看《千里江山图》,王希孟画这个画的时候,还那么年轻,不到 20 岁就画得那么好,这就是一个时代,一个时代的绘画不是一个人的能力,一个时代的传承叠加起来才能达到这样一个高度。你看米开朗基罗、贝尼尼,都是很年轻就有了很惊人的作品,这就是时代的力量,一个艺术的高峰是一群大师造就的。所谓的创新,就是在历史原来的基础上,又添了新枝新叶。一定要正视历史,能有幸在几千年的历史中留下一点点东西,就很了不起了。

画画本身就是一个讲技术的事儿

中国人说技是以人传的,不是以技传的,技法一定要化成自己的才有效,又要适用才行。就像当年冰雪山水技法,表现东北的山水树木很适合,后来有些人拿来画南极什么的,那就有点吓人了。

“技”首先就是技法和技巧,“道”可能就是万物运行的道理。艺术和其他行业不同,其他行业可能没有“技”,有顿悟就能体会“道”。但画画本身就是一个讲技术的事儿,技术首先就是要掌握技法与技巧,你把最初的基础掌握之后才能上升到“道”的层次。而且画画就是要给人视觉上的展现,如果没有充分而扎实的表现方法,可能就没办法承载你内心“道”的存在。

中国味道和韵律

我觉得中国艺术可能不同于西方,中国很多艺术的门槛是比较高的,比如京剧和中国画,我们常常说的一句话叫“没入行”。就如中国画的线条,经过长时间的训练,才能掌握一根线条里的枯、润、干、湿、浓、淡、起承、气韵,所以我觉得中国画这个门类是需要经过严格的传统训练的。

我作品的色彩本质,脱胎于中国传统的色彩体系,我临摹过永乐宫壁画、敦煌壁画、宋代花鸟画,中国颜色体系本身有一种独特的审美元素,我们所说的石青、石绿、朱砂,也就是中国传统的丹青,是以独特的中国审美选出,并具有独特的中国审美气质,颜色用在画面上自然就有了中国味道和韵律,所以我绘画色彩的源头还是中国宋元传统色彩体系。

工笔和意笔

我一直在想的问题就是工笔和写意的问题。我觉得可能写意和工笔这两个概念是不对等的,写意是一个绘画状态,而工笔是绘画的一个技法,或者说一个技法的表现形式,我更习惯说工笔和意笔、写意与写实,这两者才是对等的。既然是绘画,那么和自然就是不同的,除非是摹写现实的,即使是摹写现实的艺术作品和自然相比仍是有区别的。毕竟绘画是经过人的头脑思考之后创造出的一个新的东西。写意性是绘画所必有的,高级的艺术作品一定是有写意性的,我们去研究宋代的绘画,很多时候太关注怎么去做出画面效果,皴染多少遍,但是如果几遍就能够达到的效果为什么还要去染20遍呢,很多时候宋代高手有十分的力,可能用在画面上表现出来的只有三分,就表达全了,这就够了,这还是功夫和能力的问题,他功夫达到了,自然就有了一种轻松的效果。中国的艺术就是写意的,这也是一种文化基因。

诗和远方

我很喜欢高晓松讲的这句话:“生活不只眼前的苟且,还有诗和远方。”我觉得诗和远方还是要有的,理想是一个美好远大的东西,对你的生活有激励的作用。如果一个东西、一个目标离你太远,就不是理想了,是幻想、白日梦,这个东西还必须要和你有一些关系,经过努力可以争取到的,实现这个可能的过程,才是有意义的。如果没有理想,人就会陷入眼前的琐碎里,太渺小、太局限。记得我有一次去西藏,经历千辛万苦到那里之后,面对着如此广阔的莽莽高原,突然觉得以前每天生活中的很多事情都太细小了。中国自古都在讲“读万卷书,行万里路”,你没有一个很广阔的视野,很多小的问题就会出来绊倒你,你没到过远方的世界,怎么能够知道世界上还存在这样的地方。在绘画上也是这样,潘天寿先生在《论画残稿》中说过:“艺术之高下,终在境界。境界层上,一步一重天。虽咫尺之隔,往往辛苦一世,未必梦见。”假如没有潘天寿、傅抱石这样有胆识、有魄力的艺术家,创造出一个崭新的艺术形式,谁又能想到艺术还可以这样啊!

没有大的见识,就不可能有大的胸怀和远见。

对我影响最大的是宋画

对我影响最大的是宋画。我临摹过很多宋画,最重要的一张是崔白的《双喜图》,是读书时临摹的二玄社的复制品。还有一张是台北故宫博物院藏宋代的《梅竹聚禽图》,我从画册上看到并临摹的,原作没有看过。这张画幅比《双喜图》还要大,而且画面内容描绘得更丰富。当年张大千在台北故宫博物院看到这张画的时候,他说可能是崔白的。我后来也研究崔白一路,《梅竹聚禽图》造型确实与崔白作品有相近特点,树木和鸟的形象很像。但是这张画可能不只一屏,也许是四屏中的一屏。那鸟是单的,构图也不完整,而且2米多高、1米多宽,也许是做屏风的其中一条。当然也有可能是单独的,因为流传久远,装裱过程中两边裁掉了一部分。宋画里最常见的全景还是屏风,春夏秋冬四景都有可能。

小个体组成大的趋势

我从潘天寿的画里学到了很多,还是受潘先生《雁荡山花》的影响。潘先生画很大,里边内容也很复杂。只不过潘先生画的是浙江一带的温带植物,它没有雨林那样茂密。我就研究他对图形取势的整体把握,他用所画的植物的个体,以及个体所有的叶、枝、干、点组成一个走势和脉络,这样就不乱了。他强调小个体组成大趋势,所以潘先生的画再大,势也走得很顺,所有的东西能关联一起。任伯年也一样,《群仙祝寿》里边那么复杂的东西他能完全统一在一种走势里不乱,也是相同道理。就像你把韭菜堆在一起,很混乱,但你把它捆成捆,按照顺序排,再多也不乱。

寻找线的表现

我大概从小学一年级开始临摹古代作品的线条,从顾恺之的《列女仁智图卷》,到唐代的《虢国夫人游春图》,小时候基本每天都要画几张,这样一路下来,我对传统的线条有了一定把握。掌握线条之后,再去寻找线的表现。

我觉得线条是区分中国艺术与西方艺术的重要因素,这可能和笔的运用有很大关系,笔法延续到画里变成了线条和线的书写性。我的画里很多热带植物,植物中有很多纷繁复杂的线的组合,线与线之间的搭界,加上枯、湿、浓、淡的笔法,组成一种生命力的印象。

小幅的宫扇偏工细,大幅画里的写意性多一些。当然线的要求、线的本质是一样的,但是在不同的材质、不同的画面上它有不同表现方法和用处。工笔的线,要勾出它的结构、造型,勾完之后,还有丰富的步骤-分染、罩染、复勾等去补充它,画面的丰富性可以靠后边的渲染补充。但是在宣纸上写意的勾勒就是书写的提按顿挫,因为在宣纸上就没有后来那些补充方法了。如果像工笔的线一样光滑,后边出不来太多丰富的东西。所以大的画上面,要把线的枯湿浓淡体现出来,笔法上尽可能多样一些。

本文内容选自北京画院编《一幅画的诞生》

Copyright Reserved 2000-2024 雅昌艺术网 版权所有

增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号